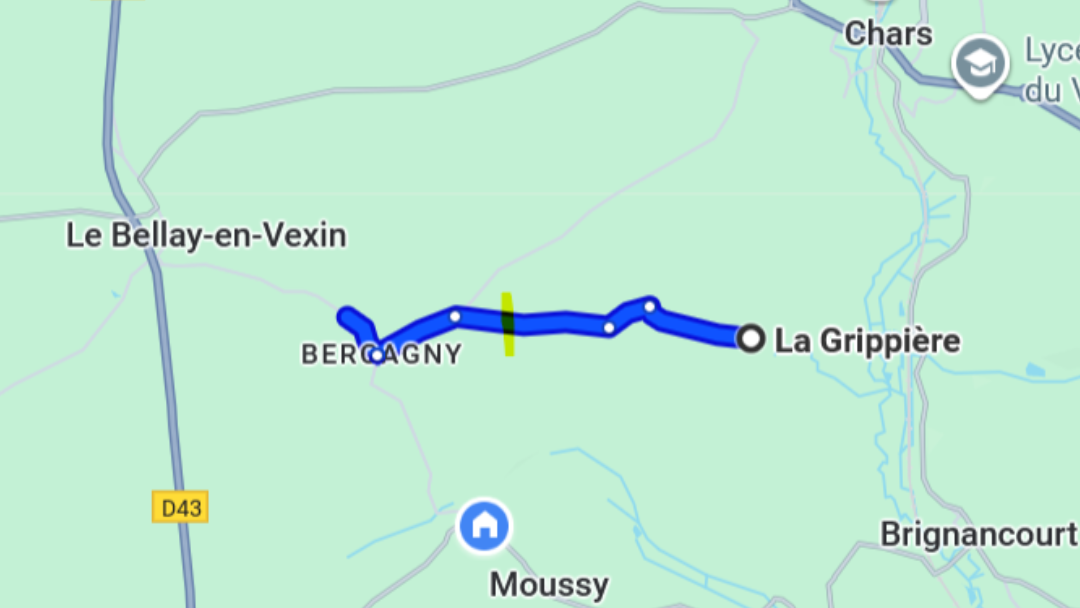

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l’accès à l’eau potable reste un enjeu majeur pour de nombreuses communes rurales françaises. Dans le Val-d’Oise, les municipalités de Chars, Le Bellay-en-Vexin et Moussy s’organisent pour répondre à ce besoin essentiel. En 1935, leurs conseils municipaux respectifs délibèrent en faveur de la création d’un syndicat intercommunal (délibération de la commune de Moussy, le 17 février 1935) afin de mutualiser leurs ressources et leurs efforts pour l’adduction d’eau potable.

Un projet porté par la coopération intercommunale

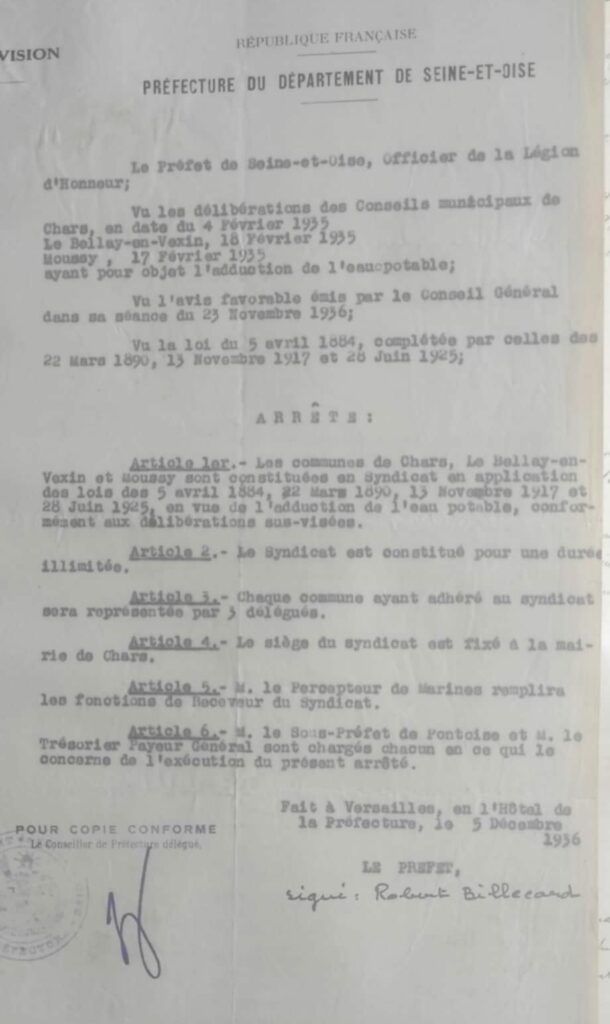

Les trois communes adoptent des délibérations identiques pour demander leur adhésion à un syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable. Ce syndicat, créé pour une durée illimitée, a pour mission de financer, construire et gérer un réseau d’eau potable commun. Chaque commune est représentée par trois délégués, et le siège du syndicat est fixé à la mairie de Chars, soulignant le rôle central de cette ville dans le projet. Le percepteur de Marines est désigné pour assurer la gestion financière du syndicat, garantissant ainsi une rigueur administrative et comptable.

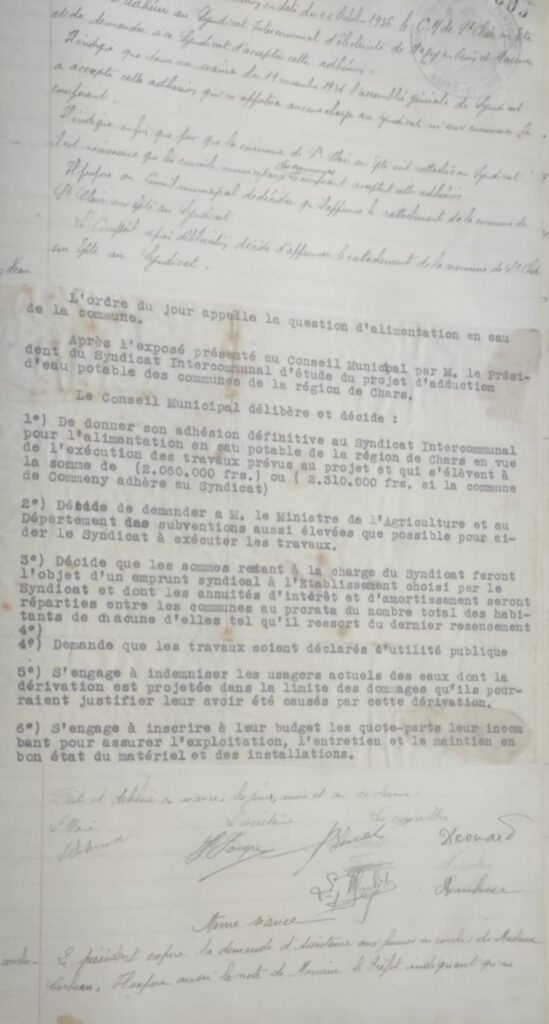

Le projet prévoit des travaux d’envergure, estimés entre 2,05 et 2,31 millions de francs de l’époque, selon le nombre de communes participantes, correspondant à la somme de plus de 1 826 00,00 Euros de nos jours. Pour en assurer le financement, les municipalités s’engagent à solliciter des subventions auprès du ministère de l’Agriculture et du département de Seine-et-Oise, tout en prévoyant un emprunt syndical pour couvrir les coûts restants. Les annuités de remboursement sont réparties entre les communes au prorata de leur population, afin d’équilibrer la charge financière.

Un engagement fort des communes

Les conseils municipaux s’engagent également à :

- Déclarer les travaux d’utilité publique, facilitant ainsi les procédures d’expropriation ou d’utilisation des terrains nécessaires.

- Indemniser les usagers actuels dont les sources d’eau pourraient être affectées par les nouvelles dérivations, montrant une volonté de concilier modernisation et équité.

- Inscrire dans leurs budgets les quotes-parts nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du réseau, assurant la pérennité des installations.

Ces décisions illustrent une volonté collective de progresser vers le confort moderne, malgré les contraintes financières de l’époque. Le 5 décembre 1936, le préfet de Seine-et-Oise, Robert Billecard, officialise la création du syndicat par un arrêté préfectoral, actant ainsi la légitimité et le cadre juridique du projet.

Un modèle de solidarité territoriale

Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large de coopération intercommunale, encouragée par les lois de 1884, 1890, 1917 et 1925, qui facilitent la création de syndicats pour la réalisation de travaux d’intérêt commun. L’adduction d’eau potable devient alors un symbole de progrès social et sanitaire, mais aussi un exemple de gestion partagée des ressources entre petites communes rurales.

En mutualisant leurs moyens, Chars, Le Bellay-en-Vexin et Moussy posent les bases d’une infrastructure durable, améliorant significativement les conditions de vie de leurs habitants. Ce projet témoigne de l’importance de l’eau comme bien commun et de la capacité des collectivités locales à se mobiliser pour un service public essentiel.